現代損保考

リスクも「自己責任」?

集団の属性だったリスク

「一人は万人のために、万人は一人のために」。 保険の本質をわかりやすく示した言葉だ。

保険とは伝統的に、コミュニティあるいは集団内の不幸なマノリティあるいは被災者のニーズに応えるものであった。何世紀も前から、私たちが住んでいた地域では、火事、災害、病気に見舞われたときには、家族、隣近所が互いの面倒を見て助け合ってきた。「相互扶助」である。こうしたケアを市場経済では、私たちがその機能を保険会社に委託し、保険会社は集めた保険料の一部を取分として収益を得るシステムとなったのであるが、それでも、誰かの不幸を全体の負担でカバーするという考え方は貫かれていたのである。

したがって「リスク」は集団の属性であり、その前提で保険料率が算定されていたのであった。

ところが、こうした保険の原理・原則が転換期を迎えている。

リスクを集団のそれとしてではなく、個人の属性として把握し、追究しようというのである。それは、科学技術の発達と個人情報の入手が格段に進んだことが背景にある。いわば「リスクの自己責任」化の深化である。

生保の場合は

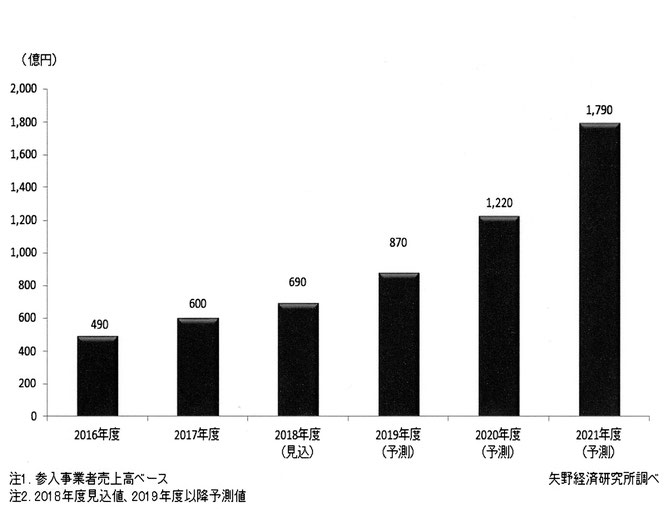

生保における「インシュアテック」(InsurTech=InsuranceとTechnologyを融合させた造語)の研究開発は、2016年ころから始まっている。

第一生命保険と日立製作所による、医療データを生保事業に活用するための共同研究である。将来の疾病罹患や予後の状況を予測するモデルを構築することにより、保険アンダーライティング機能を高度化するとともに新たな保険商品の開発も目指すものだった。

この共同開発がどう進展したか?第一生命では、日立のAI技術を活用した入院確率と入院日数を予測する評価モデルを構築した。これによって高血圧治療を受けている人でも、健康状態が良好な人と比べて入院する確率や日数に大きな差がないことが分かり、このデータを基に引受規準を見直したところ、300人超が新たに保険に加入できたという。

第一生命は国立がん研究センターとも提携し、医療ビッグデータを予防や健康増進に生かす共同研究をやはり2016年から開始している。その成果の一つが、昨年4月に発売した「顧客一人ひとりの健康状態に合った保障」をうたった新商品「ジャスト」。顧客が健康診断を受けて所定の診断書を提出するだけで保険料が割引となるこの商品は「業界初」である。

他生保も負けてはいない。住友生命では昨年7月に発売した健康増進型保険「バイタリティ」が12月末で14万件を突破した。運動習慣や健康診断の結果に応じて保険料が変動する「健康増進型プログラム」を取り入れた商品で、加入後も契約者がスマートフォンで毎日の歩数、心拍数などを記録し、さらにフィットネスジムやランニング、水泳などに取組み、健康状態が良好であれば保険料は最大で30%まで割引になる。

日本生命も昨年、医療ビッグデータを活用してヘルスケア事業を本格展開すると発表。昨年4月には生活習慣病予防に向けた新サービスを開始した。契約者がアプリを使い、歩数目標を達成すれば商品と交換できるポイントを取得できる。

損保では

損保においてはテレマテクィクス保険が挙げられる。デバイス(コンピューターシステムで特定の機能を果たす装置)を自動車に設置し、そこから取得した運転日時や運転距離、運転場所、運転速度、アクセルブレーキなどの情報を保険会社が取得し、運転者ごとの事故リスクの分析結果から保険料率を算定する仕組みとなっている。

従来の保険は、契約後に新たな顧客のデータを利用しない場合がほとんどである。契約者のリアルタイムデータ(動的データ 契約時の情報が静的データ)は日々変化しているにもかかわらず、そのデータを生かさないことで「隙間」が生じる。生保の健康増進型保険と損保のテレマテクィクス保険は、この「隙間」を埋めることで、保険料の精緻化・保険料の多様化を図り、契約者にとって「納得感のある価格(保険料)」を提示しようというものだ。

こうした生損保のカスタマイズ現象は、保険のビジネスモデルが「集団的リスク把握」から「個人的リスク把握」へと変化しつつあることを示している。

これまで保険は、前述のごとく、類似のリスクを多数集めて罹患率や事故率を計り、「万が一」が起きた人に保険金を支払うモデルを保険の成立以来踏襲してきた。

それが変わるのは、個々人の体質や生活習慣、果ては性格から、個々人に最も適したモデルに変えなければ競争に生き残れないと保険会社が考えたからだろう。

しかし、保険のカスタマイズ化で、保険会社が消費者について情報を知れば知るほど、どの顧客のリスクが高そうか、ピンポイントで特定できるようになる。そうなれば、その顧客の保険料をつり上げるか、あるいは契約を拒むかは、保険会社の意のままである。

こうして、社会集団内のリスクのバランスを保つという保険本来の目的から徐々に乖離していくことになる。

個人の選別が始まる

それだけではない。企業が健康スコアなるものを考案し、それを従業員の選別に利用するのを誰も止められなくなる。すでに多くの企業で、従業員向けに意欲的な(あるいはシビアな)健康基準が準備されている。タイヤメーカーのミシュランでは、血圧、血糖値、コレストロール値、中性脂肪値、ウエストサイズなど幅広い測定値についての目標値が定められ、3つの基準値に達しなかった従業員には、医療保険の年間の保険料が1000ドル増額になる。米大手ドラッグストアのCVSは2013年、従業員に対して体脂肪値、血糖値、血圧、コレストロール値を報告するか、年に600ドル支払うよう通達した。

こうしてみると、ビッグデータを扱う技術には人々に恩恵をもたらす一方で、格差を拡げる恐れがあることが分かる。

知識の格差がこれに拍車をかけている。

「データを駆使した医療は人々を救うだろうが、それは平等に行えるか?」 これは3年ほど前のニュヨーク・タイムズ・マガジンによる問題提起だが、まさに、「リスクの個人責任化」にもつながる情報管理の光と影への懸念を簡潔に言い表した問いかけである。

情報とは、それを既に持っている側が、さらに多くの情報を入手できるという関係にある。強者は強者であるがゆえに、さらに強くなれる。

たとえば、健康や医療について考えてみると、そのことは容易に理解できるだろう。

とくに、アメリカは先進国の中で唯一、ヘルスケア(健康の維持や増進のための行為や健康管理)を個人の基本的な権利として認めていない国である。そのことから、不平等によって、アメリカでは医療分野における技術進歩や発明の成果が、貧困層に(中間層にも)及んでいない実態や、その恐れが指摘されている。

だから、ヘルスケアの成功度を適切に測るには、「少数者に対する最大限の値ではなく、資本も特権も最小限にしか持たないすべての人々にも最低限の機会を与えることによって計測する平均値で見る必要がある」と同記事は指摘する。これは、単なる公平性の問題ではなく「健全な社会とはどういうものか」という鋭い問いかけである。

損保関係者が、自らの産業や業務の社会的使命を考える上で、示唆に富んだ問題提起だ。