暇工作「生涯一課長の一分」

ひま・こうさく 元損保社員・現在個人加盟労組アドバイザー

居酒屋で出会った「損保女子」

友人が立ち寄る居酒屋の従業員に「損保女子」がいる。昼間は損保に勤め、夜は居酒屋でアルバイト。ダブルワークである。もちろん会社には内緒だ。シングルマザーだが、そう若くもない年齢。損保社での身分はアルバイト社員である。時給は東京都の最低賃金をわずかに上まわる1,300円程度という。時給だけなら夜の方が割がいいが、当面はダブルワークを続け、必死で一日中働き詰めることしか考えていないと彼女は語っているそうだ。

夜、子どもの面倒は誰が見ているのだろうか。子どもは一人立ちしているのだろうか。詳しい事情は友人もよく知らないが、生活のために奮闘している、けなげな、その姿を応援したい気持ちで、通うのだそうだ。

女性、高齢、非正規は、貧困化のキーワードだ。それは、例えば、東京都の自治体労働者で東京都内の自治体で働く「会計年度任用職員」(非正規公務員)の実態を見てもわかる。その多くが、最低賃金に近い額で働いていることが東京春闘共闘会議が行ったアンケートで判明している。非正規公務員は約8割が女性(総務省調査)とされており、女性が低賃金による生活困窮に苦しんでいる姿も浮かぶ。

2022年10月に、都内の最賃が31円引き上げられ、1,072円となったことで、非正規の職員の賃金を引き上げた自治体は区部では23区中15区が9~185円、市町は30市町のうち22市町で10~32円引き上げた。引き上げなければ10月1日に最低賃金以下の者がいた自治体が区部で約65%、市町で85%にも上る。

時給の調査では、23区の一般事務で最も低いのは最賃を3円上回る1,075円で、最高額は1,513円、市町の最低は最賃と同額の1,072円、最高は1,550円だった。保育士(資格有)は23区で最低1,188円、最高1,640円、市町では最低1,102円、最高1,670円。学童クラブ・児童館指導員の23区の最低は1,101円、最高は1,708円、市町の最低は1,080円、最高は1,250円――などだった。非正規の多くが最賃と同額か、近い額で働いているわけだ。

同時に行った非正規へのアンケートでは、回答のうち、女性が約9割を占め、年代は60代が最多の33・6%、次いで50代の32・7%。20代は2・1%で最少だった。つまり、女性、高齢、非正規と低賃金は、高い相関性がある。

損保のある大手社には約4,000人の時給社員がいる。そのなかには、定年再雇用の形で雇用されている、いわゆる女性シニア層も多く含まれている。それらの人々の時給は、先出のダブルワーク中の損保社員のように、地域で定められている最低賃金にわずかに(せいぜい100円そこそこ)上乗せされている程度だ。

労働組合は、右も左も関係なく、最低賃金制の引き上げにもっと協力し、もっと熱心に闘うべきだ。とりわけ、貧困層の大半を占める高年齢女性と同年代の女性トップが率いる最大労働組織(損保の多数派労組も加盟している)は、政権与党にすり寄っておこぼれを頂戴するような態度を改め、たたかって彼女たちの期待に応えるべきだろう。

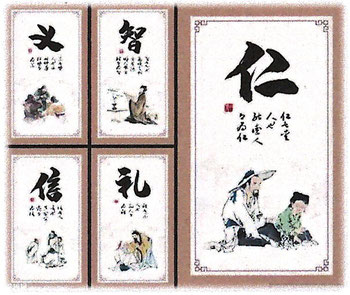

社会の調和と安泰に必要な五常の徳は、「仁・義・礼・智・信」だと儒教が教えている。なかでも重要なのが「仁」と「義」である。それは人間が守るべき道徳で、礼儀上なすべき努めのことである。日本人が大切にしている基本的な価値観でもある。

10月10日、公明党は政権を離脱した。

公明党は連立維持の条件として「靖国神社参拝」「裏金問題の解明」「企業献金問題」の対応を連立維持の条件としていたが、これらに対して自民党から明確な回答がなかったからだとしているが、自民党は「一方的に告げられた」と言っている。

私は、公明党が連立の条件を出したとき、その条件に一瞬「今さら?」という気がした。連立を組んで26年、その間、それらは何度も問題になったはずである。それを容認(?)してきたのに、なぜ、今になってそれを頑なに主張するのかと思ったのだ。だが、それは、民意に押されているからだと好意的に解釈していた。

自民党の党大会で、高市早苗が総裁になり、麻生太郎が副総裁になった。常識的に考えると、新総裁はいの一番に連立を組んできた公明党に挨拶に出向き、その上で「今後、どうしましょうか?」と相談するのが筋であろう。

だが、そうではなかった。高市と麻生が最初に会ったのが、国民民主党代表の玉木雄一郎だったのだ。当然、政権協力の話をしたのだろう。

「仁」と「義」に続くのが「礼」である。これも日本人の基本的な価値観で、日本人はこれらに欠ける人間を徹底的に嫌う。

自民党は、支えてくれた公明党に「仁義」も「礼節」も示さなかった。公明党からすればそれは侮蔑されたことであり、屈辱と怒りを感じたはずである。私だって相手がそういう人間なら、さっさと見切りをつけて縁を切るはずだ。

1973(昭和48)年『仁義なき戦い』という映画があった。シリーズで5作創られ、1999(平成11)年「日本映画遺産200」にも選ばれている。

ヤクザを主人公にしているが、ヤクザ映画でも任侠映画でもない。義理と人情、恩義と裏切り、愛と憎悪、怨念と殺戮を描いた群衆活劇で、戦後日本の暗黒社会を描いていた。

石破首相の退陣から総裁選、新総裁誕生と今までの政局をみていると、権力を握るための打算と工作、陰で暗躍する長老たちばかりが目につく。映画は「仁義なき社会は抗争を生む」といっていたが、自民党内部はまるでこの映画のようである。

かつて、自民党と有権者は、政策より義理と人情でつながっているといわれていた。そのころの自民党には、まだ「仁・義・礼」もあったということだろうが、今はカネがすべてのようだ。「五常」の残るは「智(道理をよく知り、知識が豊富)」と「信(情に厚く真実を告げ約束を守る)」だが、自民党はそれさえも失ってはいないか。