今月のイチ推し本

『だからあれほど言ったのに」 内田樹 マガジンハウス新書

岡本 敏則

おかもと・としのり 損保9条の会事務局員

内田氏(1950年生まれ)は2回目の登場。Xで毎日のようにお目にかかっている。氏は哲学者であり武闘家であり凱風館という道場の主宰者でもある。本書はこの2年間、いろんな媒体で発表した文章をまとめたものである。いくつかをピックアップしてみた。

◎日本政府の悲哀=今回の防衛予算や防衛費をGDP比2%に積み上げるのも、アメリカがNATOに求める水準に足並みをそろえるためであって、日本の発意ではない。日本が自国の安全保障戦略について熟慮して、必要経費を積算した結果、「この数字しかない」と言ってできた数字ではない。アメリカから言われた数字をそのまま腹話術の人形のように繰り返しているだけである。国民がこの大きな増額にそれほど違和感を覚えないで、ぼんやり傍観しているのは、安全保障戦略について考えるのは日本人の仕事ではないと思っているからである。安全保障戦略はアメリカが起案する。日本政府はそれを弱弱しく押し戻すか、丸のみする。戦後80年、それしかしてこなかった。その点では日本政府の態度は戦後80年一貫しており、岸田政権は別に安全保障政策を「大転換」したわけではない。政権によってアメリカの要求に従う時の「おもねりかた」の度合いが違うだけである。だから、国民はだれも驚かいなのである。日本国民は属国の身分にすっかり慣れ切っているので、自国政権の正統性の根拠を第一に「アメリカから承認されていること」だと思い込んでいる。「国民のための政治を行っていること」ではないのだ。だから、自公政権が防衛増税を進めても、インボイス制度やマイナンバーカードなど国民の負担を増大させても、国民はストライキもデモもしない。それは国民自身が「政府というのは、国民の生活のために政策を実施するものではない」という倒錯に慣れ切ってしまっているからだ。「政府はアメリカと国内の鉄板支持層の方を向いて、彼らの利益を図るために政治をしている」ということを国民は知っている。そして、「政治というのは、そういうものだ」と諦めている。

◎ダメな組織の共通項―日本社会では「管理」したがる人の前にキャリアパスが開かれている。彼らは統治機構の上層に上り詰め、政策決定に関与することができる。「管理」が大好きな人たちはあらゆる仕事に先立って「まず上下関係を確認する」ところから始める。「ここでは誰がボスなのか」「誰が命令し、誰が従うのか」「誰に敬語を使い、誰にはタメ口でいいのか」「誰には罵倒や叱責を通じて屈辱感を与えることが許されるのか」ということをまず確認しようとする。それを確認しないと仕事が始められないのだ。日本の組織においては、上司が部下に対して最初にするのは「仕事を指示すること」ではなくて、「マウンティングすること」である。」目下の人間にはまず屈辱感を味わわせて「この人には逆らえない」と思い知らせることがあらゆる業務に優先する。そんな集団が効率的に機能するだろうか。

◎生産性向上という名のホロコースト=若い経済学者が”高齢化”について「唯一の解決策ははっきりしている」として「高齢者の集団自決」を提言したことが話題になった。この人が「解決」と呼んでいるものは、多分「解決」にはならないと思う。似たようなロジックで、かつてナチス・ドイツは「ユダヤ人問題の最終的解決」を企てた。問題そのものをなくすことで問題が解決できると信じて「ホロコースト」を始めたのである。おそらく、この経済学者やそれに賛同する人たちもいずれ同じことを言い出すような気がする。

◎シンガポール化を目指す日本=シンガポールの「唯一最高の国家目標」は「経済発展」である。これが国是なのだ。だから、全ての政策は「経済発展」に資するか否かを基準に適否が判定される。シンガポールは一党独裁の国である。国会はあるが、人民行動党が1968年から81年までは全議席を占有しており、81年にはじめて野党が1議席を得た。2011年の総選挙で野党が6議席取った時に、「歴史的敗北」の責任を取ってリー・クアンユーは政界から引退した。労働組合は事実上活動存在しない(政府公認の組合のみスト権を持ち、全労働者の賃金は政府が決定する)。大学入学希望者は政府から「危険思想の持ち主ではない」という証明書の交付を受けなければならないので、むろん学生運動も存在しない。「国家治安法」があって逮捕令状なしに逮捕し、ほぼ無期限に勾留することができるので、政府批判勢力は組織的に排除される。野党候補者を当選させた選挙区に対しては徴税面や公共投資で「罰」が加えられる。新聞テレビラジオなどメディアはほぼすべてが政府系持ち株会社の支配下にある。リー一族が政治権力も国富も独占的に所有しているという点では北朝鮮の「金王朝」と似ている。現在の自民党が目指している政治改革はシンガポールを模範にしている。反政府的な野党勢力に国会議席を与えず、労働運動を抱え込み、メディアを支配下に置き「世襲貴族」たちが権力の座を占有して、政権との親疎がそのままキャリヤ形成に直結するネポティズム(縁故主義)政治である。此の10年の自民党政治はまさに「シンガポール化」と呼ぶにふさわしいであろう。

◎天職=ナースというのはなかなかミステリアスな仕事である。私が対談した方は、今晩越せない患者のそばに行くと「屍臭がする」のだと教えてくれた。実際に、その通りになる。同僚には、明日の朝まで持たない患者のそばに行くと「鐘の音が聞こえる」と言う人がいたそうである。ナースたちの間では「そういうことって、あるよね」で通るのだけれど、もちろんドクターたちにはそんな話は信じない。科学的エビデンスがないのだから信じるはずがない。ところがその病院の近くで大きな事故が遭って、次々と重症患者が搬入されてくるということがあった。医療資源には限りがあるから、トリアージをしなければならない。そうなると、ドクターも仕方がなくなって、この二人のナースを呼んで「この人、屍臭してる?」「鐘鳴ってる?」と聞いてトリアージの判断をしたのだという。そういうことができるような人が医療家になる。

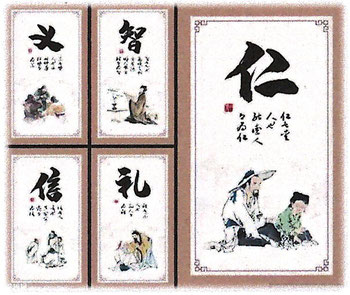

社会の調和と安泰に必要な五常の徳は、「仁・義・礼・智・信」だと儒教が教えている。なかでも重要なのが「仁」と「義」である。それは人間が守るべき道徳で、礼儀上なすべき努めのことである。日本人が大切にしている基本的な価値観でもある。

10月10日、公明党は政権を離脱した。

公明党は連立維持の条件として「靖国神社参拝」「裏金問題の解明」「企業献金問題」の対応を連立維持の条件としていたが、これらに対して自民党から明確な回答がなかったからだとしているが、自民党は「一方的に告げられた」と言っている。

私は、公明党が連立の条件を出したとき、その条件に一瞬「今さら?」という気がした。連立を組んで26年、その間、それらは何度も問題になったはずである。それを容認(?)してきたのに、なぜ、今になってそれを頑なに主張するのかと思ったのだ。だが、それは、民意に押されているからだと好意的に解釈していた。

自民党の党大会で、高市早苗が総裁になり、麻生太郎が副総裁になった。常識的に考えると、新総裁はいの一番に連立を組んできた公明党に挨拶に出向き、その上で「今後、どうしましょうか?」と相談するのが筋であろう。

だが、そうではなかった。高市と麻生が最初に会ったのが、国民民主党代表の玉木雄一郎だったのだ。当然、政権協力の話をしたのだろう。

「仁」と「義」に続くのが「礼」である。これも日本人の基本的な価値観で、日本人はこれらに欠ける人間を徹底的に嫌う。

自民党は、支えてくれた公明党に「仁義」も「礼節」も示さなかった。公明党からすればそれは侮蔑されたことであり、屈辱と怒りを感じたはずである。私だって相手がそういう人間なら、さっさと見切りをつけて縁を切るはずだ。

1973(昭和48)年『仁義なき戦い』という映画があった。シリーズで5作創られ、1999(平成11)年「日本映画遺産200」にも選ばれている。

ヤクザを主人公にしているが、ヤクザ映画でも任侠映画でもない。義理と人情、恩義と裏切り、愛と憎悪、怨念と殺戮を描いた群衆活劇で、戦後日本の暗黒社会を描いていた。

石破首相の退陣から総裁選、新総裁誕生と今までの政局をみていると、権力を握るための打算と工作、陰で暗躍する長老たちばかりが目につく。映画は「仁義なき社会は抗争を生む」といっていたが、自民党内部はまるでこの映画のようである。

かつて、自民党と有権者は、政策より義理と人情でつながっているといわれていた。そのころの自民党には、まだ「仁・義・礼」もあったということだろうが、今はカネがすべてのようだ。「五常」の残るは「智(道理をよく知り、知識が豊富)」と「信(情に厚く真実を告げ約束を守る)」だが、自民党はそれさえも失ってはいないか。