真 山 民「現代損保考」

しん・さんみん 元損保社員。保険をキーに経済・IT等をレポート。

SDVの普及、メリット・デメリットと損保の課題

日本の乗用車の保有台数の推移

日本のモータリゼーションが急速に進んだのは,1970年代である。1966年(昭和41年)、わずか230万台であった乗用車の保有台数が、1000万台を超えたのが1972年、以後乗用車の保有台数を1000万台ごとに増えていった年は次のとおりである。

1000万台 1972年 1,072万台

2000万台 1979年 2,141万台

3000万台 1989年 3,071万台

5000万台 2000年 5,122万台

6000万台 2014年 6,005万台

2000万台から3000万台に達するのに1979年から1989年と10年かかっているが、この時期、日本の自動車メーカーは、米国を中心に海外現地生産を開始して、利益の多くを海外投資に向けたことなどが背景となっている。それ以降の1000万台ごとの増加に要した年数は、いずれも一桁に過ぎない。

しかし、6000万台に到達した翌年の2015年から、毎年の保有台数の増加はガクッと落ち、10年経った2024年の保有台数は6,198万台と増加は200万台未満だ。

中国自動車メーカーの急成長

日本国内の自動車市場の明らかな頭打ちに加えて、海外市場においても日本の 自動車メーカー、そして世界の自動車メーカーを脅かす存在になっているのが中国のメーカーである。その存在は「地殻変動が世界を揺らし始めた」(日経 3月1日)とまで表現されている。

筆頭に挙げられているのが比亜迪(BYD)、中国の自動車市場において、2024年の販売台数を19年と比較して9.2倍、383万台と突出して販売台数を伸ばした。383万台という台数は、ホンダと日産両社の中国市場での合計販売台数154万8900台の約2.5倍に当たる。これに対して、ホンダと日産の台数は、310万台超だった19年のピークから半減している。

ホンダと日産の苦戦、台湾最大企業が日産に食指

昨年12月に発表して、わずか一カ月で経営統合が破談になったホンダと日産だが、ホンダは昨年11月に年産24万台の湖北省武漢市にある工場を休止し、年産5万台の広東省広州市の工場も10月に閉鎖した。

日産も中国全体の工場稼働率は5割前後に低迷している。6月には江蘇省常州市にあった年産13万台の工場を閉鎖したうえ、11月に世界の全従業員の約7%にあたる9000人を削減する立て直し策も発表した(日経電子版 1月9日)。2025年3月期の連結最終損益は800億円の赤字となり、前期の4,266億円の黒字から急減するうえ、社債などの債務不履行のリスクを取引するクレジット・デフォルト・スワップ(CDS *注)市場での保証料率が日本の主要企業で最も高い水準になった。先月11日には、内田誠社長が退任、後任には商品企画の責任者であるイバン・エスピノーサ氏が就任した。

こうした日産の窮状に乗じるように、その買収に食指を伸ばした企業がある。台湾最大の企業ホンハイ(鴻海精密工業)、2,023年の売上高が日本円で約27兆6,100円、従業員数約614,000人という巨大企業である。

ホンハイの動きに対して、「日本の基幹産業である自動車メーカーが外資に買われてはならぬ」と経済産業省が「仲人」になり、「ホンダと見合い」させた(「週刊現代」2月22日・3月1日合併号 「中国深層」)。日産の主力銀行みずほ銀行も、「ホンダの子会社化を受け入れなければ今後の融資についても考えざるを得ない」と日産に迫ったという。

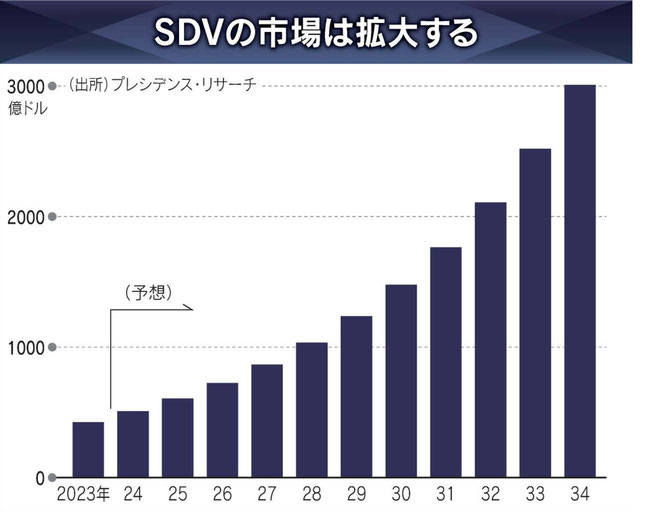

市場の主役はSDV

先月号でお伝えしたとおり、いま、中国の自動車市場を牽引しているのはEVでなく、SDV(ソフトウェア・デファインド・ビークル ソフトウエアが定義する車)だ。車と外部との間の双方向通信機能を使って車を制御するソフトウェアを更新し、販売後も機能を増やしたり性能を高めたりできる自動車のことだ。

例えば、運転支援機能や事故防止機能の改善や新機能の追加、さらに今後、自動運転の精度向上などへの貢献が期待されている。 従来、エンジンなどハードウェアが自動車の性能を決定づけてきたが、SDVは搭載されるソフトウェアによって自動車の性能が左右される。しかし、日本の自動車メーカーは、こうしたソフトの開発、あるいは自動車のデジタル化の面で海外のメーカーに後れをとっている。

米調査会社のガートナーが世界の自動車メーカーのソフトウエア開発能力などを評価した指数によると、米テスラや中国の新興勢が上位を占めた一方で、トヨタ自動車は20位だった。破談になったものの、ホンダと日産自動車をいったんは経営統合に向かわせたのはソフトウエアの開発力の底上げという課題であり、ホンハイが日産の買収に意欲を見せたのもSDVが頭にあったからである。ソフト開発力が、今後の自動車業界の優勝劣敗を決める大きな要素になっている。

SDVのメリット・デメリット

・購入してからも、車をディーラーに持ち込むことなくソフトウェアをアップデートし、自分好みの車にカスタマイズできる、

・さまざまなセンサーやカメラを搭載し、集めた大量のデータをAIに学習させて、安全性の向上や自動運転の精度向上が可能、

SDVには、こうしたメリットがある反面、デメリットも少なくない。自動車のウエブサイト「CARDAYS」は、こう指摘する。

①ソフトウェアが不具合を起こす可能性がある。

エンジンやブレーキなどのハードウェアの安全性を担保するか検証してから出荷され、また単一の機能しかないので、評価方法の確立や実際の検証が比較的容易である。一方、ソフトウェアは複数の要素が絡み合って構成されており、無限といえるほどの組み合わせがある。SDV1台のプログラム行数は膨大で、起こりうるすべての組み合わせを検証することは不可能である。しかも、SDVの場合、ソフトウェアのごく一部の欠陥が、人命にかかわる重大な事故を引き起こす可能性がある。

②インターネットに接続しないと十分な性能を発揮できない。

しかし、インターネットに接続すると、サイバー攻撃の被害に遭うリスクが高まる。悪意のあるハッキングに遭うと、自動車が誤作動し、事故につながるかもしれない。

➂SDVは軽微な故障でも厳密な修理が必要になる可能性がある。センサーやカメラが多く搭載されており、飛び石による衝撃や傷でセンサーやカメラに不具合が発生すると、性能を十分に発揮できない。特に安全な自動運転のためには、正確な位置・角度で取り付けられたセンサーやカメラが必要不可欠である。

こうしたメリット・デメリットを、どう自動車保険の保険料に反映するか、また事故が発生したときの有無責の判断や損害の範囲の査定、保険金の算出など、損保は難しい判断を迫られる。SDVを適切に修理できる整備工場も必要だが、自動車整備工場も人手不足のうえ、自動車整備学校の入学者も半減しているなかで、SDVの修理・整備に応じられる人材を確保できるのか?SDVは、損保と自動車整備業の経営にも多くの課題を突き付けている。

*注 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS) 発行体の企業の信用リスクを 対象とするデリバティブの一種。発行体のデフォルト(債務 不履行)に対する「保険」に似ている。